Während des Zweiten Weltkriegs war die „Ostmark“ von einem dichten Netz nationalsozialistischer Zwangslagerlandschaften durchzogen. Es ist davon auszugehen, dass in nahezu jeder Gemeinde Zwangsarbeiter:innen zum Einsatz kamen. Kriegsgefangene, zivile Arbeitskräfte – darunter auch verschleppte ungarisch-jüdische Familien – sowie andere vom NS-Regime verfolgte und ausgegrenzte Personen wurden unter meist prekären Bedingungen zur Arbeit gezwungen und leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der deutschen Kriegswirtschaft. In der Regel waren sie in Lagern untergebracht – entweder in neu errichteten Baracken oder, häufiger, in notdürftig adaptierten Sammelunterkünften in Bestandsgebäuden –, meist in unmittelbarer Nähe zu den Arbeitsstätten.

Heute sind die meisten dieser Lager aus dem kollektiven Gedächtnis und der lokalen Erinnerungskultur verschwunden. Viele Standorte sind nicht oder kaum mehr sichtbar: Sie wurden abgetragen, überbaut oder anderen Nutzungen zugeführt.

Das dreijährige Forschungsprojekt, geleitet vom Institut für jüdische Geschichte Österreichs und durchgeführt in Kooperation mit dem Department für Kunst- und Kulturwissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems, widmete sich der Suche nach diesen weitgehend vergessenen Orten. Untersucht wurden die Bezirke Krems, Lilienfeld, Melk, St. Pölten und Tulln. Die Forschung erfolgte unter aktiver Beteiligung lokaler Citizen Scientists, die mit ihrem Wissen über regionale Gegebenheiten, persönlichen Kontakten und Erinnerungen einen wertvollen Beitrag zur historischen Spurensuche leisteten.

Info: https://www.ns-lager-niedersterreich.at

Ein wissenschaftlicher Tagungsband zur Abschlusstagung „Mitten im Ort. Lager im Nationalsozialismus“ (November 2024) ist in Vorbereitung.

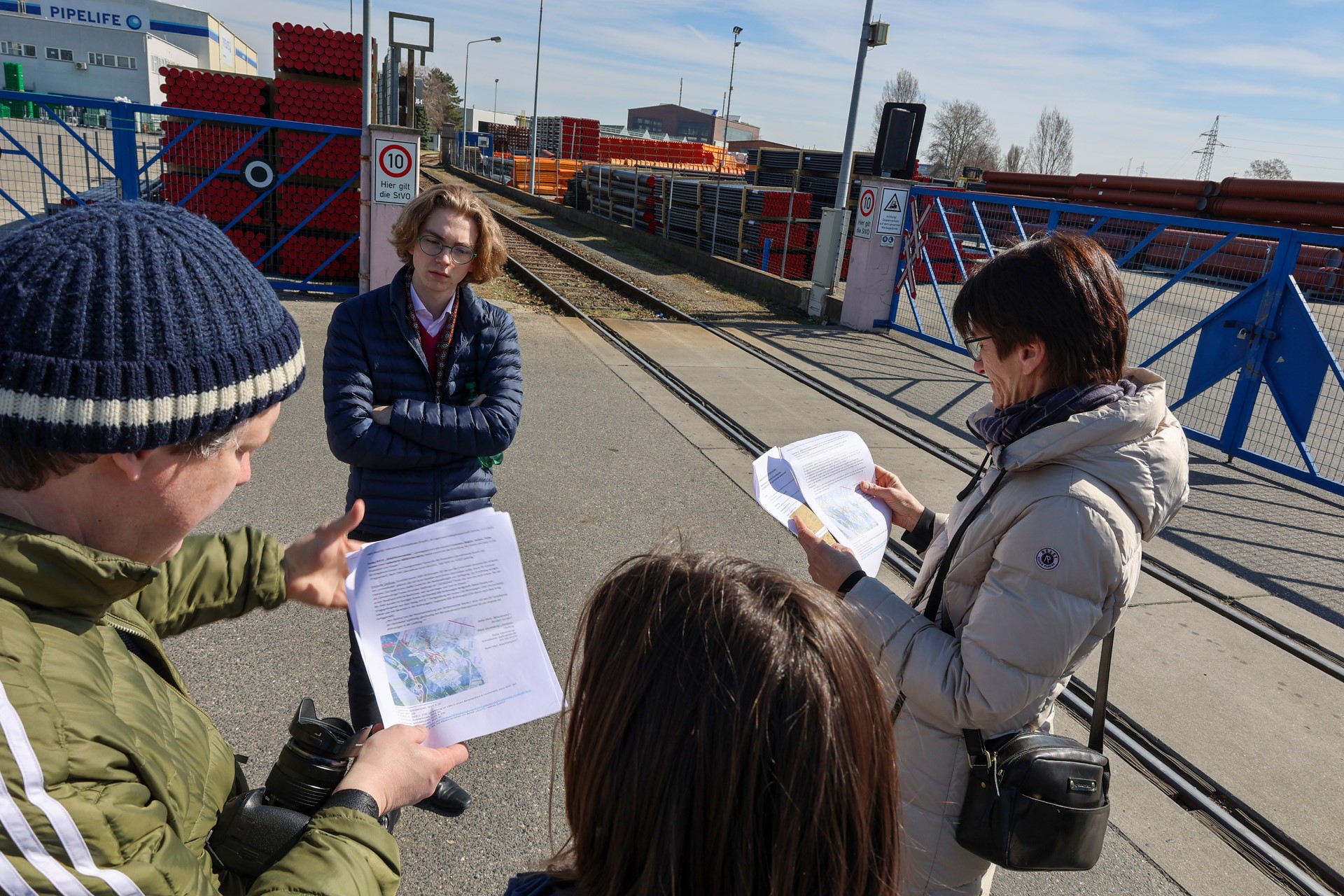

Im Projektteil der Universität für Weiterbildung Krems, der den Bezirk Krems untersuchte, lag ein Fokus auf visueller Citizen Science. Lokale Teilnehmer_innen sichteten nicht nur historische Dokumente oder führten Interviews mit Zeitzeug_innen, sondern begaben sich auch auf fotografische Erkundungen nach heute noch sichtbaren Spuren ehemaliger Lagerstandorte. Sie dokumentierten die gegenwärtigen Orte und versuchten unklare Standorte zu identifizieren.

Mit Abschluss des Projekts konnten für den „Landkreis Krems“ insgesamt 126 NS-Zwangslager dokumentiert werden – deutlich mehr, als die bislang nachgewiesenen 11 Lagerstandorte. Die Bandbreite reicht vom bekannten Kriegsgefangenenlager Stalag XVII B in Krems-Gneixendorf mit mindestens 23 Außenlagern in der Stadt Krems bis hin zu Sammellagern in leerstehenden Bestandsgebäuden, Gasthofsälen oder landwirtschaftlichen Nebengebäuden in kleinen Ortschaften. Die Ergebnisse zeigen eindrücklich, wie stark die lokale Bevölkerung in das System der NS-Zwangsarbeit eingebunden war – in Bewachung und Verwaltung, aber auch als ‚Arbeitgeber:innen‘, ‚Arbeitskolleg:innen‘ oder Nachbarn.

Die Recherche wurde unterstützt durch zahlreiche internationale Nachkommen von Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeiter:innen, die Dokumente, Fotos und persönliche Erinnerungserzählungen zur Verfügung stellten.

Die Ergebnisse der lokalen Citizen Scientists sowie die Beiträge der internationalen Nachkommen wurden im November 2024 in einer Ausstellung im Rathaus der Stadt Krems präsentiert. Sie sind zudem in der begleitenden Open Access-Publikation „NS-Zwangsarbeit und Lager im Bezirk Krems. Citizen Scientists begeben sich auf Spurensuche“ (2024) einsehbar.

Das Buch „Nichts zu sehen? Stalag XVII B Krems-Gneixendorf – eine topografische Vermessung“ (2024) verbindet die historische Quellenarbeit von Edith Blaschitz mit einer künstlerisch-fotografischen vor-Ort-Auseinandersetzung der Fotografin Karin Böhm.

Nachbericht zu Ausstellung und zur Arbeit der Citizen Scientists

Galerie

Infobox

Projektdauer: 2022-2024

Projektleitung: PD Dr. Martha Keil, Institut für jüdische Geschichte Österreichs

Projektbearbeitung: Institut für jüdische Geschichte Österreichs: Dr. Christoph Lind, Dr. Philipp Mettauer, BA, Mag. Janina Böck-Koroschitz

Universität für Weiterbildung Krems (Bearbeitung Bezirk Krems): Ass.-Prof. Dr. Edith Blaschitz, mit Unterstützung der Fotografin Karin Böhm, MA

Ein Kooperationsprojekt des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs und des Departments für Kunst- und Kulturwissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems.

Kooperationspartner für Citizen Science: „Treffpunkt Bibliothek“ der NÖ Gemeindebibliotheken

Gefördert von: NÖ Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung

- Literatur

Böhm, Karin / Blaschitz, Edith: Nichts zu sehen? Stalag XVII B – eine topografische Vermessung. Weitra: Bibliothek der Provinz 2024. - Blaschitz, Edith / Böhm, Karin / Hoffmann, Carl Philipp (Hrsg.): NS-Zwangsarbeit und Lager im Bezirk Krems. Citizen Scientists begeben sich auf Spurensuche. Krems: Krems University Press 2024.

- Keil, Martha / Blaschitz, Edith (Hrsg.): Mitten im Ort. Lager im Nationalsozialismus. Innsbruck: StudienVerlag (in Vorbereitung)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)

KarinB%C3%B6hm.jpg)